「あの会社、やばいらしいよ」と言われると、さすがに気になりますよね。

私も実際にネットで検索してみましたが、

などの口コミが多く見られました。

AIスクールは、AI ONEに関わらずどれも高額な印象を受けるので、批判を目にしてドキッと思う気持ちはよくわかります。

実際のところどうなのか、AI ONEの実態を調べてみました。

- AI ONEが批判される4つの主な理由

- AI ONEの今後に期待できる4つの理由

ネット上の表面的な噂や憶測だけでなく、多角的な視点から情報を収集・分析しました。

この記事を最後まで読めば、真意の分からない情報に惑わされることなく、あなた自身が納得した決断をできるようになるでしょう。

きっと悩んでいた時間が、バカバカしくなりますよ。

AI ONEがやばいと批判される4つの理由を調査

AI ONEがやばいと批判される理由を調査したところ、以下の4つの理由が確認できました。

- 流行っているAIに便乗している

- 高額な情報商材自体に嫌悪感を抱いている

- AI ONE代表の森谷和正へ批判的な論調がある

- AIスクールとしての実績が全くない

AI ONEのサービス自体への批判はほとんどなく、どちらかと言えばイメージ先行の批判に終始している印象があります。

ここからは、それぞれの調査結果について解説します。

➀流行っているAIに便乗している

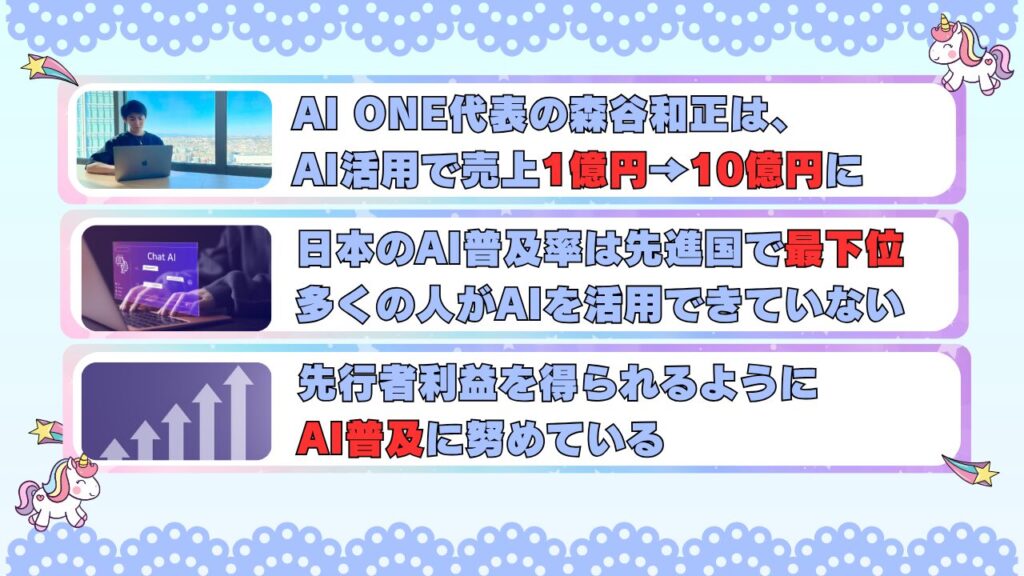

AI活用が必須とされている時代の流行に乗っかり、高額な情報商材を売ろうとしていると思われていることが、批判される理由のひとつです。

確かに、AIブームが起きているタイミングでのサービス開始は、一部でそのように思う方がいても仕方がありません。

しかし、以下の点を考慮すると、単純な便乗とは言えない事実が見えてきます。

単に流行に乗っただけでなく、日本のAI活用の遅れという課題に対し、実績に基づいたサービスを提供しようとしているように見えます。

②高額な情報商材自体に嫌悪感を抱いている

AI ONEへの批判の中には、「高額な情報商材」というだけで嫌悪感を抱く方も一定数います。

「高額な情報商材=詐欺」というイメージが定着している現状も影響しています。

しかし、以下の点を踏まえると、高額なサービスが全て悪質とは限りません。

AI ONEを運営する森谷和正は、株式会社物販ONEを同時に運営しており、多くの生徒数と10億円を超える売り上げを短期間で達成しています。

実績のない企業ならまだしも、生徒数3,000人の実績は、詐欺では決して達成できない数字と言えるでしょう。

提供されるサポート内容や運営母体の実績などを総合的に見て、サービスの価値を判断した方がよさそうですね。

物販ONEがどのようなスクールなのかは、以下の動画で森谷和正自身が解説しています。

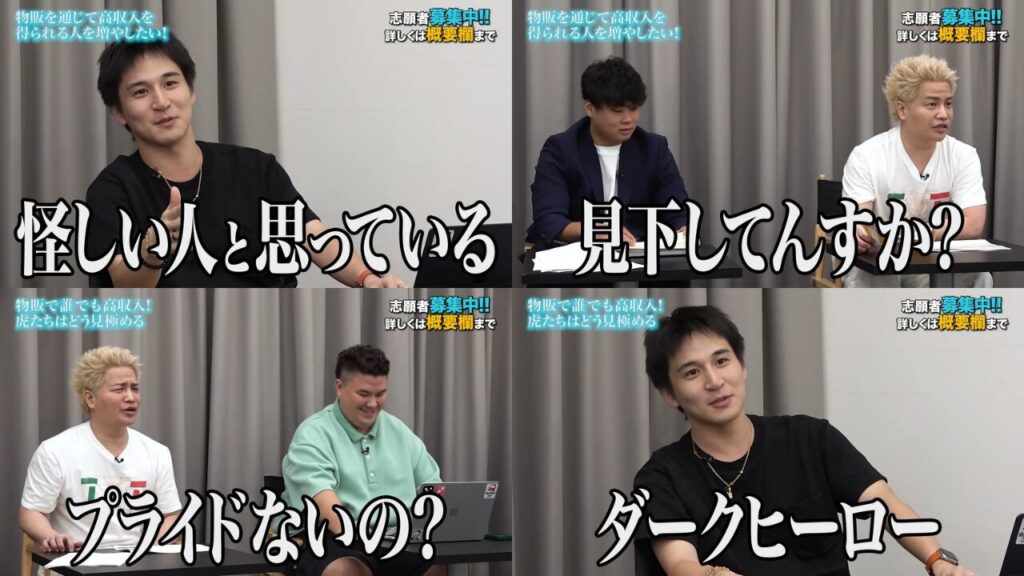

③AI ONE代表の森谷和正へ批判的な論調がある

AI ONEが批判される一因として、代表の森谷和正個人への批判的な意見が影響していると考えられます。

特に、2024年に出演した「令和の虎チャンネル」での印象が、批判的な論調につながっているようです。

実際の動画の一場面をご覧ください。

画像引用元:令和の虎チャンネル

動画の一場面を切り抜いたサムネなどを見てしまうと、「森谷和正ってやばい奴なのでは?」と思われても仕方がないですね。

ただし、動画を全て見れば分かりますが、森谷和正が伝えたかったのは「社会的な見え方よりも生徒の利益」という考え方です。

うさん臭いと言われようが、お金に困っている生徒の利益を優先することがスクール運営の理念になっています。

これだけ辛辣なことを言われても、虎(審査員)の5人中2人は協業したいと申し出ていたことからも、うさん臭いだけではないようです。

令和の虎チャンネルの動画は、非常に面白い内容になっているので、ぜひ皆さんも一度視聴してみて下さい。

④AIスクールとしての実績が全くない

スクールを選ぶ際、重視するのは「実績」です。

しかし、AI ONEは新しいスクールのため、現時点では実績がまだありません。

多くの方がAI ONEがいつ開設されたのか把握していないため、「実績がない=怪しいのでは?」とつなげて考えているようです。

スクール選びで一般的に重視される項目は、以下のとおりです。

- 受講生の口コミや評価

- 生徒の成功事例(例:「AIを活用して100万円稼ぎました」 など)

新しいサービスである以上、実績がないのは当然で、現時点での批判はある程度仕方ないとも言えます。

しかし、実績がないからといって全てが怪しいとは決めつけられません。

次の章では、AI ONEの今後に期待できる理由について調査したので、ご覧ください。

AI ONEの今後に期待できる4つの理由を調査

AI ONEは新しいサービスなので、実績面での不安や批判的な意見が見られる一方で、将来性を期待できる点がいくつか見つかりました。

AI ONEが批判を乗り越え、今後さらに発展していく可能性について、以下の4つの点を具体的に掘り下げていきます。

- 実績にある「物販ONE」のサービスが土台になっている

- 出来立てのスクールなのにサービスの充実度が高い

- AIのスペシャリスト講師が監修している

- スクール生自体の質が高い

AI ONEのAIスクールに入会を検討している方の、判断材料となれば幸いです。

➀実績にある「物販ONE」のサービスが土台になっている

AI ONEの将来性に期待できる理由の一つに、森谷和正が運営している「物販ONE」のサービスが土台になっている点が挙げられます。

以下のような、物販ONEのノウハウがAI ONEにも応用されていると考えられます。

新しいAIスクールでありながら、既に成功している事業のプラットフォームを利用しているので、質の高いサービスが期待できるでしょう。

②出来立てのスクールなのにサービスの充実度が高い

AI ONEは新しいスクールでありながら、提供されるサポートが既に充実している点も、今後に期待できる大きな理由です。

新しいサービスなのに、受講生が安心して学習に集中できる環境が、開始当初から整っています。

画像引用元:AI ONEサービスページ

AI ONEが提供している6つのサービスの詳細は、以下のとおりです。

- 質問専用グループ:365日対応で疑問点をすぐに解消できる

- プロンプト共有グループ:使えるノウハウを共有してくれる

- オンライン勉強会:毎週開催され、最新情報を学べる

- オフ会:定期開催で直接講師や仲間たちと出会える

- オープンチャット:情報交換が活発に行われている

- AIコンテンツ:100本以上の豊富な教材が用意されている

さらに、12ヶ月のサポート期間終了後も無料で延長できるから、生徒が結果を出すまで長期的に支援してくれるのは、助かりますよね。

手厚いサポート体制は、新しいスクールにありがちな不安を払拭し、受講生の学習効果を高めることができるでしょう。

AI ONEのサービスの詳細については、「AI ONEサービスページ」よりご確認ください。

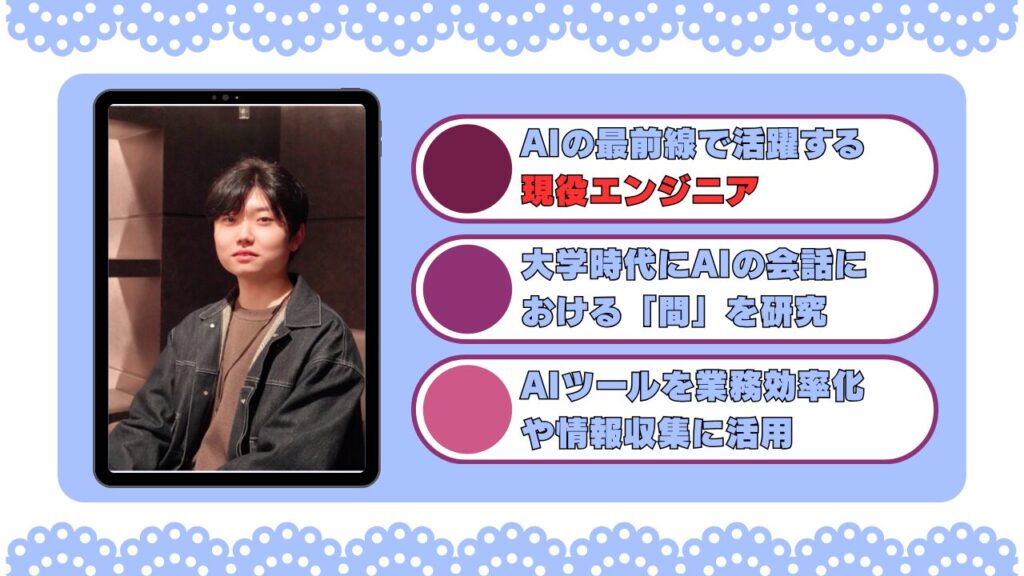

③AIのスペシャリスト講師が監修している

現役ITエンジニアである勝又悠希がサポート講師として参加している点も、AI ONEの今後に期待できる理由です。

進化の速いAI分野では、実務経験豊富な専門家の存在は大きいです。

勝又悠希のプロフィールをまとめたので、ご覧ください。

画像引用元:AI ONEサービスページ

知識だけでなく、AIを実務で日々活用している専門家から直接指導を受けられる点は、スクールの信頼性を大きく向上させています。

受講生は、座学の知識に留まらず、現場で本当に役立つスキルや最新情報を習得できるでしょう。

④スクール生自体の質が高い

始まったばかりのスクールなのに、なぜスクール生自体の質が高いかというと、厳格な入会審査が影響しています。

なぜなら、「多くの生徒を集めることよりも、質の高いサポートを意欲ある人材に集中させる」というAI ONEの理念があるからです。

結果として、学習意欲の高いスクール生が集まりやすい環境を作り出しています。

質の高い生徒が集まると、以下のような好循環を生み出します。

- やる気に満ちた仲間と切磋琢磨できるため、モチベーションを維持できる

- スキルアップの速度が加速する

- 生徒同士が積極的に情報交換し、互いに高め合う文化が形成される

生徒数が多ければ多いほど企業の収益に直結するので、入会を制限しているのには、ちょっと驚きました。

なお、AI ONEのサービスを分かりやすく解説していた記事もあったので、ご紹介します。

まとめ:AI ONEのような優良なサービスでも、開設直後は批判がつきもの

今回は、AI ONEが「やばい」と批判される理由と、今後に期待できる理由について詳しく調査しました。

■この記事のまとめ

【AI ONEが批判される4つの理由】

- 流行っているAIに便乗している

- 高額な情報商材自体に嫌悪感を抱いている

- AI ONE代表の森谷和正へ批判的な論調がある

- AIスクールとしての実績が全くない

【AI ONEの今後に期待できる4つの理由】

- 実績にある「物販ONE」のサービスが土台になっている

- 出来立てのスクールなのにサービスの充実度が高い

- AIのスペシャリスト講師が監修している

- スクール生自体の質が高い

調査の結果、AI ONEに対する批判はイメージ先行の部分も多く、一方で今後期待できる点も複数見つかりました。

注目されているサービスに、批判は付きものかもしれません。

しかし、世に出ている情報が正しいか正しくないかは、本人が確認するしかありません。

皆さんも、しっかりと情報を見極めた上で、AIスクールへの入会を検討しましょう。

今回も最後までご覧いただきありがとうございました。

なお、今回作成した記事は、以下のサイトも参考にしています。

「流行りのAIに便乗しているだけじゃないの?」

「高額な情報商材って、結局どうなの?」